Febrero 20 a Abril 13 de 2016

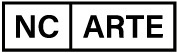

Petricor, un proyecto de Nicolás Paris

Curaduría: Claudia Segura

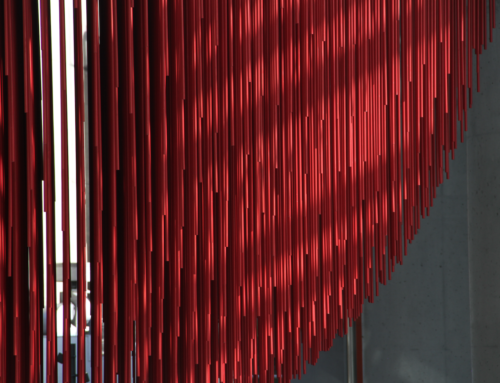

Petricor se presenta como un proyecto in situ para NC-arte en el que el tiempo y el espacio propios de una muestra de arte contemporáneo se ponen en entredicho. El lugar se transforma en un aula para la contemplación y el análisis de la naturaleza que va cambiando a lo largo de los meses de la muestra. Del mismo modo, el propio proceso de la obra no tiene un inicio ni un fin, sino que se desarrolla de forma paralela con el curso de la exposición. La sala expositiva se cubre parcialmente por un entramado de maderas recicladas —extraídas de suelos de casas de Bogotá— que forman protuberancias y escondites húmedos donde se hallan diversas plantas. El espectador podrá recorrer un espacio orgánico, hundirse en el olor de la tierra y observar meticulosamente cómo crecen las ramas que cohabitan en este gran jardín.

El término petricor tiene sus orígenes en la palabra griega compuesta por petra: piedra e ichor: el fluido que corría por las venas de los dioses griegos según la mitología helenística. El vocablo fue acuñado en 1964 por los científicos Isabel Joy Bear y Roderick G. Thomas en un artículo para la revista Nature en el que describen aquel olor tan particular que emana de la tierra y los campos justo después de la lluvia. Aseguran que el aroma procede de aceites segregados por algunas plantas que durante períodos secos impregnan el suelo rocoso y son absorbidos por superficies arcillosas. Cuando caen las gotas, el aceite se libera en el aire y la colisión entre agua y brisa genera lo que podríamos llamar «una lluvia al revés» en la que los átomos del aceite se dispersan en el espacio y desgranan ese olor tan agradable que solo podía ser sangre divina.

En Petricor el arte acontece en medio de las conexiones que ocurren en el espacio: elementos naturales deslocalizados, espacios por navegar en donde el cuerpo se mueve de otra manera, sentidos que deben activarse para comprender y acomodar los ojos, la nariz, los oídos y las manos. Es precisamente ese desplazamiento al que nos invita Nicolás Paris: nos abre las pupilas y nos sumerge en un espacio que huele a tierra húmeda ya lluvia que acaricia el musgo y los tallos. Habitar un lugar en el que la verdad emocional pueda tener el mismo valor que una verdad científica y observar, de forma asombrosa, que muchas veces ambas operan de igual manera. El artista nos aleja de querer captar las cosas únicamente por lo que son: las plantas no solo son plantas. Así, la obra nos obliga a entender el conjunto de relaciones que se desprenden de ellas; tal y como afirma Bruno Munari: «un árbol es la lenta explosión de una semilla». Petricor se convierte en una parada: la velocidad cotidiana se ralentiza a través de una observación que reclama la pausa.

La muestra también cuestiona las estructuras expositivas dadas: Petricor quiere ser un proyecto pedagógico de continuidad y una exposición en la que diferentes temporalidades se trenzan. Por ello cuenta con la participación de biólogos, arquitectos, docentes, agricultores, jardineros, directores de teatro, gestores sociales, filósofos, líderes ambientales, curadores y estudiantes, entre otros, quienes intercambian saberes y dan forma a este nuevo reto.

Simulando una escuela peripatética, el lugar de aprendizaje se articula caminando. Es un proyecto inconcluso, de devenir constante, un recorrido que trata de reunir lo indefinido y aleatorio con lo universal y permanente. En cierta forma, la posibilidad del artista de hacer cosas y dejarlas para que otros las vuelvan a nombrar, intervenir y finalmente hacer de nuevo. Compartir el descubrir de la naturaleza y localizar un nuevo árbol cada vez: en el suelo, en la tierra y en los objetos orgánicos que imagina el artista.

La exposición Petricor es un salón de trueque en el que los pupitres son plantas y las sillas listones de madera, en palabras del artista: «Un salón de clase para la dislexia: con orden invertido, mutación, sustitución, procesos erráticos, saltos de línea; un espacio que asume la incapacidad».

Claudia Segura

Más información

Por Álvaro Robledo

Una bellota de roble yace sobre el pasto. Al lado, un árbol viejo, nudoso, robusto, sobreviviente a inviernos y veranos. No es flexible como el bambú, pero los elementos no han podido quebrarlo. Nadie le ha enseñado nada y, sin embargo, lo sabe todo. Su esfera, sus tareas y su misión son claras: están inscritas en el código que le dio la vida. Sabe desde el nacimiento qué es lo que puede hacer. En un planeta relativamente joven su nivel evolutivo es avanzado: se alimenta de luz y agua.

Tal vez la bellota no sabe que puede ser un árbol, aún cuando este hecho no sea verificable. Vive su existencia redonda y sin temerle a la muerte, no tiene razones para la duda. Cambiará sin tribulaciones ni hondos análisis su naturaleza de semilla y se convertirá en árbol. Parecido al que le dio la vida y, siempre, distinto.

El árbol es su maestro, sin explicaciones. La bellota saldrá de su coraza y continuará con la transformación que la energía le ha deparado en el tiempo y el espacio. El árbol y la bellota experimentan su lenta explosión, su vida sin pretensiones, su lección sin palabras. No somos tan sabios como el árbol pero podemos aprender a equivocarnos correctamente. Todo maestro es incapaz de transmitir por completo lo que ha experimentado, lo que ha vivido: tal vez ese es el valor del conocimiento desposeído. Si la bellota no se transforma, jamás será árbol.

El mejor maestro es la experiencia. La lección es una lógica casual dentro de un salón de clase que no pertenece a ninguna institución. Como la bellota, como el árbol. El ingenio ignorante que recuerda qué es y por qué está aquí. Casi nunca avanzar es ir hacia delante.

Por Mariángela Méndez y Claudia Segura

Sembrar: llenar un lugar de cosas que se esparcen o se ponen en abundancia y sin orden. Esparcir al vuelo para que germine algo.

Sentada junto a mi abuela en el porche de su casa, mientras observábamos las ramas en movimiento bajo una lluvia de mitad de verano, me dijo que cuando vivió en Etiopía aprendió a leer la naturaleza. Los ciclos de las plantas, el ir y venir de las flores, la sequedad repentina de los musgos justo antes de la aridez, la estampida de los pájaros cuando amenazaba una tormenta. Me contó que el pueblo fue visitado en muchas ocasiones por sus exuberantes formaciones naturales pero no todo el mundo podía entrar. Tal y como dictaba la leyenda, solo accedían aquellos que eran amigos y se sabía quiénes eran porque olían a tierra mojada. Un aroma liviano y único que les permitía recordar lo conocido, aquello que llegaba sin avisar e invadía todo el valle.

Hay una cita de Theodor W. Adorno que dice así: “Como en la música, también en la naturaleza aparece la belleza como un relámpago, para desaparecer inmediatamente cuando se intenta convertirla en algo firme, en una cosa”. Transformar ese aroma en un objeto podría parecer imposible, pues no se trata de algo tangible, sino de lo que ocurre mientras uno lo huele, lo camina y observa. El tiempo es un factor necesario para poder captar ese momento.

Lo que llamamos naturaleza es un proceso complejo de relaciones y proyecciones que los humanos hemos construido para vincularnos con la comunidad de plantas y animales que nos rodean. La escritura de nuestro nombre en el tronco de un árbol, en la hoja de un agave, es un gesto arcaico que nos inscribe en la naturaleza, al tiempo que nos distancia de ella y la marca como nuestra.

Creemos que nos hemos separado de eso que llamamos naturaleza, la analizamos porque la tenemos enfrente, hemos asumido que no hacemos parte de ella, podemos verla, aunque para verla es necesaria la luz. Dice el dicho que no hay dos paisajes más distintos que el mismo paisaje bajo dos cielos diferentes.

La naturaleza cambia y el cambio es, en sí mismo, un aspecto intrínseco de nuestra experiencia del campo, del paisaje. Hay una conversación a través de poemas entre los escritores isabelinos Christopher Marlowe y Walter Raleigh que da cuenta de esa relación dual que tenemos con la naturaleza. En el poema de Marlow, “The Passionate Sheperd to his Love” [El pastor apasionado], un pastor invita a su enamorada a que vivan juntos en el campo para poder disfrutar de su belleza y encantos. En el poema de Raleigh, “The Nymph Replay” [La respuesta de la ninfa], la enamorada responde con una negativa a la invitación ingenua del pastor. La ninfa del bosque sabe por experiencia que la vida en el campo no es como en los meses de exuberante primavera o los de abundancia en el verano. Si no envejecieran y no tuvieran necesidades, la ninfa aceptaría la invitación, pero la naturaleza, así como los enamorados, también se torna hostil y se marchita.

Años después, el poeta William Carlos Williams también le dará la razón a Raleigh cuando escribe en su poema “Raleigh was right”, que “fue hace mucho tiempo que la gente del campo cultivó con pensamientos florecidos y bolsillos holgados, ahora los bolsillos y los pensamientos están vacíos y el campo no trae paz”. Es natural estar de acuerdo con Raleigh, lo romántico se contradice con lo práctico. Hemos mantenido una relación doble con la naturaleza. Por un lado, la asumimos como algo idílico, un objeto de contemplación que no ha sido afectado por nuestro contacto y absortos la admiramos como si fuera la antítesis de la cultura. Por otro lado, asumimos que la hemos dominado porque la hemos usufructuado de forma desmedida. Pero los jardines son una mediación entre la naturaleza y el espectador, objetaría alguno. Son una especie de reserva natural que conscientemente creamos cuando ya hemos sacrificado todo alrededor por la necesidad.

Para poetas como el alemán Friedrich Hölderlin o su predecesor checo Rainer Maria Rilke, la naturaleza era lo que les permitía conectarse con su esencia. De alguna manera, aquello fundamental para entender la práctica de su cotidianidad. Así, práctica y romanticismo no parecían estar tan alejados. Claro está, la naturaleza como un lugar que se enunciaba a sí misma era abrazada en su totalidad, con sus tragedias y devenires. Fieles a la propia evolución de las plantas y los ríos que nacen y mueren de forma cíclica. El paisaje se describe a menudo en sus poemas como una espiral, más allá del horror y la belleza, aquello que se repite incansablemente. Esta idea de perennidad ligada a la reiteración y voluntad de perpetuación es precisamente lo natural del paisaje. En estas reglas que se suceden una tras otra, entendemos cómo la naturaleza sigue fórmulas geométricas, crecimientos rizomáticos que desencadenan en una conversión constante. De tal modo que la propia planta se convierte en materia orgánica para que otra planta pueda crecer. La hostilidad de la naturaleza forma parte intrínseca de ella, es un lugar ajeno al hombre, donde la adaptación es un reto y el uso debe regirse por sus leyes.

En su ensayo Caminos de bosque, Martin Heidegger inicia el prólogo con estas palabras:

“‘Holz’ [madera, leña] es un antiguo nombre para el bosque. En el bosque hay caminos, por lo general medio ocultos por la maleza, que cesan bruscamente en lo no hollado. Es a estos caminos a los que se llama ‘Holzwege’ [caminos de bosque, que se pierden en el bosque]. Cada uno de ellos sigue un trazado diferente, pero siempre dentro del mismo bosque. Muchas veces parece como si fueran iguales, pero es una mera apariencia. Los leñadores y guardabosques conocen los caminos. Ellos saben lo que significa encontrarse en un camino que se pierde en el bosque”.

Huir de la exotización del campo. La idea de naturaleza que se ha formado por la reciente deriva neorrural —aquella que profesa la necesidad de la vuelta al campo— compone una representación de la naturaleza que se ha hecho a lo largo de una vasta empresa histórica de acumulación de conocimientos y opiniones, de descripciones, y de la experiencia de viajeros y colonizadores. Una instrumentalización del paisaje y del territorio que se limitan a ser receptáculos de proyecciones subjetivas. En parte por la desconexión que sufre la sociedad contemporánea con su entorno natural. Lo importante es diferenciar esa ficción bucólica de la naturaleza y aceptarla tal y como se nos presenta.

Hay una idea muy común, hasta sentimental, de que somos uno con la naturaleza. Pero tal vez lo único que nos une a la naturaleza sea la muerte, y justo esa es la razón para mantener una actitud crítica hacia ella. Otra forma de verlo es como decía el escultor Naum Gabo: “No hay nada en la naturaleza que no esté en nosotros”. El carácter transitorio de las cosas, como un olor, la poética en la rebelión imperceptible de una planta que crece donde no debe, la conexión entre especies distintas, sistemas de vida aparentemente incompatibles, sugiere otro tipo de política, un trabajo en contra de los impulsos ordenadores.

Walter de Maria está convencido de que los desastres naturales se comprenden de forma errónea. Su artículo “On the Importance of Natural Disasters” [Sobre la importancia de los desastres naturales], escrito en mayo de 1960, toma los terremotos, los tsunamis, los tifones, entre otras sacudidas, como momentos excepcionales, de experiencias extraordinarias que reactivan la naturaleza. Es lo impredecible de estos acontecimientos lo que intenta retar en sus obras, aunque —como él afirma— a veces se le escurra entre los dedos.

Los citadinos creemos que las fuerzas de la naturaleza se pueden mantener a raya. Como si el continuo proceso de crecimiento y decadencia que llamamos naturaleza se pudiera suspender, o contener por medio de la imposición de un orden o una lógica estable. En el campo uno ni se pregunta si debe o no debe hacer el trabajo, simplemente hay que hacerlo porque nuestra lógica no le dice nada a la naturaleza. En últimas, algo tan elemental como el trabajo de jardín —arrancar la maleza, podar las ramas para moldear el arbusto, barrer las hojas muertas, cortar la grama— solo revela los límites del agenciamiento humano. Esos rectángulos verdes que creamos entusiastas en unos cuantos metros, rápidamente subvierten cualquier ilusión nuestra de ser sus amos.

Hemos agotado a la naturaleza como metáfora, solo nos debería servir para cambiar nuestro punto de vista. Hay que estar abierto a la posibilidad de que algo pueda emerger espontáneamente cualquier día en cualquier lado, nuestro compromiso con las plantas, con la naturaleza, no puede ser menos que eso. Hemos de vivir con el recelo de que hay una fuerza, como la que mencionas, la de un desastre natural, que en algún momento nos obligará a abandonar un lugar, nos hará salir de las márgenes y nos dejará afuera.

En los terrenos baldíos no hay adentro ni afuera, no hay buenas plantas ni malas hierbas, tan solo hay flujos de vida que se manifiestan a través de patrones de crecimiento sin estructura. Las matas de jardín son los seguidores y los fugitivos de nuestra cultura al mismo tiempo. Para el artista Lois Weinberger, lo que hace un jardín es que cualquier cosa que quiera y pueda crecer, crezca. Para él los mejores jardineros son aquellos que abandonan el jardín y lo ven como un lugar de calmada renunciación voluntaria, de no intervención, como un territorio perfectamente temporal y liminal. Dejar al suelo y sus bacterias, a los insectos y las plantas hacer su trabajo. Esto implica paciencia, ser capaces de esperar hasta que las plantas por sí mismas cubran el suelo.

Sembrar significa plantar semillas en la tierra para que crezcan, pero también debería significar distribución, esparcimiento. La transferencia es una inmigración, pasa de una forma u otra, como las semillas que viajan con el viento o son diseminadas por los pájaros. La cuestión es hacer contacto con lo que es extraño, foráneo y generar actos culturales compulsivos, como hace la naturaleza misma con cada rama que se bifurca y de cuyas puntas brotarán a su vez nuevos retoños.